5.3.b 生まれないことが奴隷の幸福というジークの信念について (中) 〜 自由になることと人間であること

unfreiefreiheit-aot.hatenablog.com

おかげさまで、ハンジさんの記事がたくさん読まれているようです。

かのじょの人気の高さが分かります。

かくいうわたしも、イチオシのキャラはハンジさん(とジャン)でしてね。

ハンジ・ガチ勢に納得していただけたなら望外の喜び。

サルトルと反出生主義

さて、ジークの考察に戻りましょう。

生まれないことが奴隷の幸福だと信じた、反出生主義者。

裏返しの優生思想に心を囚われ、民族的「安楽死」に暗い希望を見出した、奴隷的パターナリスト。

それがジークという人間です。

エルディア生まれの毒親育ちであるかぎり、ジークの到達点は、この絶望的希望しかなかったのでしょうか?

考察のために、またまたサルトルを持ち出しちゃいます。

「もーまたかよー」「サルトルびいきもいい加減にしろよー」 そんなヤジが聞こえてきそうですが......。

でも、もしサルトルが反出生主義をテーマに含んだ作品を書いていたとしたら?

あの実存主義の哲学者が、実存的自由とは対極的な「生まれるべきではない」という思想を扱っていたとしたら?

意外に思われるかもしれませんが、実はそういう作品があるのです。

以下、あらすじの紹介がやや長くなりますが、面白い話だと思うので、お付きあいください。

サルトルの神秘劇

対ドイツ戦に徴兵された後、ドイツの侵攻により捕虜にされてしまったサルトルは、1940年末までに『バリオナ』という戯曲を書き上げました。

その年のクリスマスに、かれと同じトリーアの収容所に囚われていたフランス人捕虜たちの前で上演するためです(戦争捕虜が気晴らしのため自主的に文化活動をすることが、当時の西洋では認められていたようです)。

観客は、出自も階級も、世代も教育水準もさまざまな、フランス人の男たち。

その大部分は一般民衆ということになります。

ちなみに役者も捕虜で、サルトル自身も役を担いました。

かれらは自由を奪われた捕虜の身であり、故郷の未来も、家族の生活状態も、それどころか明日の我が身がどうなるかすら知らず、不安と苦しみの日々を耐え忍んでいます。

そういう客層をふまえて、サルトルは一計を案じます。

まず、クリスマスにちなんだ神秘劇、つまり聖書の物語を題材にした演劇にすること(かれ自身は無神論者ですが、ここではそこは妥協しました)。

そして、ナチス支配への抵抗のメッセージを作品に込めること――ドイツ当局に見とがめられぬようカムフラージュを施しつつ(たとえば、ドイツ人ではなくイギリス帝国主義者が風刺されているような見せかけ)。

抵抗のメッセージとはいっても、サルトルのそれは、ひとひねりあるものです。

この作品は「苦難を乗り越えて自由をかちとろう」と訴えるのではなく、むしろ「人間は苦しむからこそ自由なのだ」と教えるのです。

そして、このメッセージを効果的に伝えるための仕掛けとして、サルトルは、ジークのそれによく似た反出生主義の思想を、役者に語らせるのです――しかも、ほかでもない劇の主役、バリオナに。

生まれないべき理由としての苦しみ

サルトルの神秘劇の主人公バリオナは、古代ローマ帝国に支配された、険しい山あいにあるさびれた小村の、若き村長(むらおさ)です。

この村は、ローマが課す税によりたっぷり搾取され、若者はほとんどみな街に働きに出てしまい、残っているのは年寄りばかり。

それでもローマの行政官は、人頭税の値上げをバリオナに告げます。

拒否すれば、ローマ軍が報復にやってきて、村を荒らしまわるでしょう。

そこでバリオナは、増税に応じるが、そのかわりに自滅を受け入れると宣言することによって、せめてもの抵抗の意志を示します。

つまり、自分を含めた村人に、子を作ってはならないと命じるのです。

われらはこれ以上、生を永続させることも、種族の苦しみを長引かせることも欲さない。われらはもはや子をなさず、悪と、不正と、苦しみに思いを凝らすことの中に生を費やすだろう。

サルトル『バリオナ』第2幕

ところが皮肉にも、バリオナがそう命令を発したそのとき、伴侶サラに、二人が待ちわびていた子をついに身ごもったと告げられたのです。

しかしバリオナは、堕胎せよとサラに告げたうえで、こう続けます。

「いまお前が胎内に宿しているこの子に生まれてほしくないのは、この子のためなのだ」と。

バリオナいわく、人間とは世界の「下地」です。

つまり物質的な意味での世界のなかに、人間と同じ数だけ世界が並存しているのです。

だとすれば、ひとりの人間を産むことは、この世界を、そこで人間が味わう苦難とともに「もう一度作る」ことにほかならない。

それでもお前は、子とともに、苦しみに満ちた世界を新たに生み出すというのか。

そうバリオナは、みずからの伴侶に問い詰めるのです。

ここでバリオナは、世界の苦しみには絶望をもって向き合うしかないという、暗い確信を表明しています。

人生には絶望しかないと決めつけることが、残酷な世界へのせめてもの復讐だとすら考えている様子。

だからこそ、同じ苦しみを、自分の子や、それを味わう必要のない全ての子供たちには、かれは経験させたくないのです。

こうして、バリオナは反出生主義の代弁者となります。

ところがサラは、どうしても子を産むのだと、揺るがぬ決意を表明します。

「この子が盗人のように十字架にかけられ、わたしを呪いながら死んでいくのが確実だとしても、わたしはこの子を産むでしょう」。

こうして反出生主義者の伴侶が、反・反出生主義者として、前者に対峙するのです。

「苦しみの向こう側」としての自由

サルトルの神秘劇は、次のように続きます。

絶望のあまり世界を呪い、神すら呪うバリオナに怒った神が、かれの誤った信念を挫き、人間が希望をもつべきことを示すために、キリストを降臨させます。

現世では、来たるべき救世主を拝むため旅をする「東方の三博士」が、バリオナの村に立ち寄ります。

救い主の到来の報せを受けて、村人たちは喜びに湧きかえり、三博士につきしたがい、イエスが生まれたベツレヘムに出立しました。

バリオナは、天使の報せは偽りであり、救済への期待はかならずや絶望に変わるだろうと断言して、村人たちに留まるよう説得しますが、だれも耳を貸しません。

もぬけの殻となった村に、バリオナは一人取り残されました。

この世には苦しみと絶望しかないと信じるバリオナは、三博士ら一行に先回りしてベツレヘムに到着し、偽りの希望の源である赤子のイエスを殺そうと決意します。

そうすれば、この世に誰も新たに生まれるべきではないという、かれの反出生主義的な信念の正しさを皆が理解するだろうと考えたのでした。

しかしバリオナは、イエスの養父ヨセフの希望にかがやく眼を見ることで、赤子を殺すという恐ろしい計画を思いとどまります。

そんなバリオナの姿に、三博士の一人バルタザールが気づきます。

ちなみに、このバルタザールを1940年の捕虜収容所で演じたのは、ほかでもない、サルトルその人です。

バルタザール=サルトルはバリオナに告げます。

キリストが降臨したのは、人間の苦しみを取り除いてやるためではないと。

「人間の苦しみは終わるだろうと人は期待するが、いまから二千年後にも人は今日と同じように苦しんでいることだろう」。

ところが、そのことを知るバリオナこそ「誰よりもキリストの近くにいる」と、バルタザール=サルトルは続けます。

なぜなら、キリストが到来したのは、人間が「苦しみにどう向き合うべきかを示すため」だったのだから、と。

では、どう苦しみに向き合うべきなのか?

「まるで当然の責務のように」と、バルタザール=サルトルは教えます。

まるで当然の責務のように苦しみを引き受けるのがふさわしいのであって、……苦しみのことを話しすぎるのは的外れなのだ。

サルトル『バリオナ』第6幕

なぜそうしなければならないのか?

苦しむことが、それも人間らしく苦しむことができるのは、人間だけだからです。

石は苦しむでしょうか。天使は人間が苦みと呼ぶものを知っているでしょうか。

でも、もし苦しみのことを考えすぎるなら、人間はモノに、苦しみそのものになってしまいます。

だからバルタザール=サルトルは、反出生主義者バリオナに語りかけます。

「あなたは苦しみという存在ではない」。

路傍に石が、夜に闇があるように、苦しみを当たり前のものとして引き受けよ。

そのときあなたは「苦しみ」ではなく「苦しみの向こう側」を存在することができるのだ。

そのときあなたは「天空」にいるかのように「自由」になるのだ。

生まれることへの赦しとしての自由

それでは、なぜ子が生まれることを妨げてはならないのか?

反出生主義の何が間違っているのか?

バルタザール=サルトルは続けます。すべての人間が自由だからだと。

この場合の自由とは、こういうことです。

すべての人間は、世界の「下地」である(バリオナ自身も認識していたこと)。

だとすれば、世界に存在する苦しみは、新しい「下地」のうえで別の意味をもつかもしれない。

苦しみを意味づけ、その存在のしかたを変えるのは、人間ひとりひとりである(バリオナが見なかったこと)。

言い方を変えれば、苦しみとは、モノではなく意味なのです。

したがって、どれほど激しい苦痛であろうとも、苦しみは人間の自由に属するのです。

そうだとすれば、バリオナには、生まれようとする子に対して「お前は生まれないほうが幸せだ」などと教える資格も権利もありません。

かれがこの世の苦しみに与えた意味を、かれの子が同じように経験するとは決めつけられないからです。

あなたの子は苦しむだろう。それは確かだ。しかしそれはあなたには関係ない。その子の苦しみに憐れみを抱いてはならない。そんな権利はあなたにはないのだ。その子だけが苦しみに関わるのであり、その子だけが苦しみをみずから欲するものとするだろう。なぜなら、かれは自由なのだから。

サルトル『バリオナ』第6幕

バルタザール=サルトルが反出生主義者バリオナに教えたのは、つまりこういうことです。

人間の誕生とは、苦しみに満ちた世界に、一つ新しい意味が付与されることである。

すなわちそれは、一つの新しい世界の、言祝ぐべき創出なのである。

「一人の子が生まれるたびに、救い主は永遠にその子のなかで、その子によって生まれる」。

バルタザール=サルトルの教えによって、バリオナは信仰に目覚め、反出生主義から解放されました。

バリオナは赤子イエスを救い主(メシア、キリスト)と信じ、そしてかれとサラの子の誕生を願います。

それは神への信仰という外観をとった、人間の自由への希望なのです。

反出生主義者バリオナ、世界の苦しみには絶望をもって向き合うしかないと信じたバリオナは、いまや赦されたのです。

この苦難に満ちた世界において、それでも希望をもってよいのだと。

救世主の降臨への喜びもつかのま、ヘロデ王の軍がイエスを殺しにきたという報せ(ここでは聖書の物語が改変されています)に、はやくも失望する村人たち。

ところが、いまや村人たちに希望をもつよう説くのは、反出生主義と決別したバリオナです。

イエスを、そして生まれてくるバリオナとサラの子を逃がす時をかせぐために、バリオナは村人を率いて、ヘロデ軍を迎えうつのです。

絶えることのない苦しみのなかで、しかし希望と歓喜に心を震わせながら。

ジークは赦しを得られるか

サルトルの演劇のあらすじが長くてすみません。

でもそれは、ジークの救済と解放を説明するために、ぜひとも必要だったのです。

かれの意識に、ヘーゲルのいう「主人と奴隷の弁証法」は作動しません。

民族的「安楽死」の計画を実現すること以外に、かれは世界になにも作り出そうとしないからです。

世界のなかに客観化された自己意識を見て「わたしは奴隷ではない、わたしは自立した人間である」と確信することができないからです。

「自分なんて生まれなければよかった」と信じる者に、そんなことができるはずはありません。

生まれないことを、存在しないことを、つまり絶望を完成させることを、唯一の希望として抱く者には。

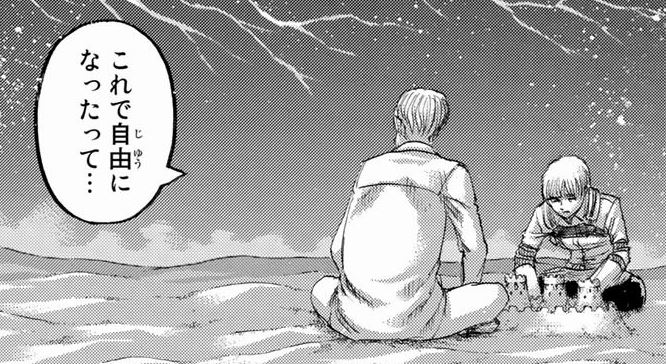

まさに「この世に生まれないこと これ以上の救済は無い」というわけです――これはジークではなく、なかなかの演技派に成長したエレンが、ジークに話を合わせるために使った言葉ではありますが(115話)。

こうしてジークは、とことん純化された「虚無への意志」であり、あの「壁の王」フリーダと同じ種類のニヒリストなのです――かれ自身が記憶の旅で「あのお姉ちゃんとは気が合いそう」と漏らしたことが示しているように(121話)。

フリーダのようにジークもまた「何も欲しないくらいなら、いっそ虚無を欲する」のです。

フリーダよりもはるかに、ジークのほうが能動的、積極的に「虚無」を追い求めている、という違いはありますが。

※ 併読がオススメ

unfreiefreiheit-aot.hatenablog.com

そんなジークが奴隷的意識から解放されるためは、ひとつの救済、ひとつの赦しが必要でしょう。

どれほど「世界が残酷」であっても、あなたはこの世界で「虚無」「無意味」以外のなにかを欲してもよい――そういう赦しだけが、反出生主義者ジークの魂を解き放てるのでしょう。

そして、この赦しは、バルタザール=サルトルの教えが反出生主義者バリオナに与えた赦しと、まさに同じものであることでしょう。

バリオナが反出生主義から解放されるためには、まず、かれ自身が救われることが必要でした。

希望をもってよいという赦しを、かれ自身が得ることが必要でした。

かれ自身が「苦しみの向こう側」となることができたからこそ、かれは自分の子にも「あらゆる苦しみにもかかわらず、お前は生まれてよいのだ」と確信をもつことができたのです。

『進撃』の反出生主義者ジークは、どうすれば赦しを得られるのでしょうか?

どうすればかれは、次のように信じることができるのでしょうか?

わたしは苦しみという存在ではないと。

わたしは「苦しみの向こう側」であると。

わたしは世界の「下地」であると。

わたしは自由であると。

unfreiefreiheit-aot.hatenablog.com