unfreiefreiheit-aot.hatenablog.com

ミカサは奴隷なのか

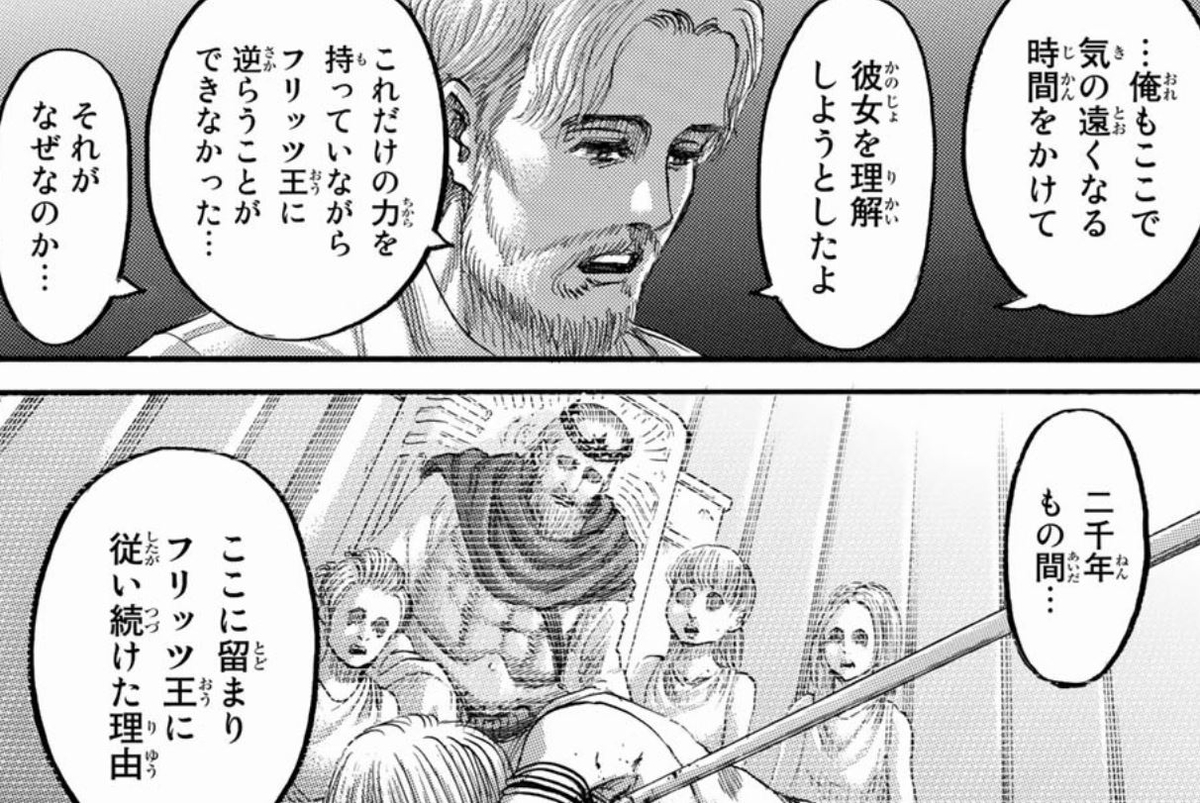

愛をつうじた解放への願い叶わず、永遠の奴隷となってしまった始祖ユミル(5.4を参照)。

かのじょは、最終回でのエレンの話によれば、ミカサの選択と行動を見ることによって救済されたのでした。

さらにミカサ自身のセリフ(単行本で加筆)により、かのじょがたびたび襲われていた意味ありげな頭痛は、ユミルが「私の頭の中を覗いていた」せいだったと判明しました(139話)。

侵入してきた巨人がエレンの母親カルラを喰ったとか(1話)、エレンが連れ去られたとか(45話)、アルミンが瀕死とか(84話)、おもに親密な人間が失われる場面で、ミカサが決まって襲われた頭痛です。

全場面を確認するのは面倒なので「ミカサ 頭痛」とか検索してもらえれば。

この真相なんですけど、茶化すところじゃないんですが、このAAを連想しちゃってダメでした...。

『進撃』の結末が明白に示しているのは、ミカサのエレンに対する執着が、フリッツ王に対するユミルの執着と、ある意味で同質であるということ。

それゆえにこそ始祖ユミルは、自分自身がなしえなかった自己解放を、ミカサが代行したのだと納得できたのです。

となると、ミカサもまた、愛情の関係において自由になることを期待する奴隷であったのでしょうか?

奴隷制社会には属していないにもかかわらず、ミカサは精神的には奴隷でしかなかったのでしょうか?

そのように意図して、作者・諌山はミカサを描いたのかもしれません。

作中ではエレンが、わざと幼馴染たちを突き放すためと後で判明するとはいえ、ミカサをどストレートに「奴隷」よばわりしました(112話、139話)。

結論からいうと、筆者はエレンに対するミカサの態度が奴隷的であるとは考えていません。

過去に述べたように、エレンに執着するミカサは「他律的」であったというべきです。

でも、すべての奴隷は他律的であるとはいえても、逆に、すべての他律的人間は奴隷であるとはいえません。

奴隷という語を精神的意味で用いるとしても、それはたとえばジークのような、自由を諦めきってしまった自己意識をそう呼ぶべきでしょう。

ところが、ミカサは半分はニヒリストであっても、しかしもう半分はニヒリズムに抗う自由な精神でした――作品を象徴するセリフ「世界は残酷だ そして とても美しい」に表現されているように。

※ 併せ読みがオススメ

unfreiefreiheit-aot.hatenablog.com

unfreiefreiheit-aot.hatenablog.com

「設定の奴隷」としてのミカサ

作中の「ミカサ奴隷説」には、もう少し別の読み方を施す必要がありそうです。

ずばりミカサは、作者・諌山が考えたキャラクター設定の奴隷なのだと、筆者は考えます。

いままで作中人物をメタ視点(物語の外の、つまり作者や読者の文脈をもちこむ読み方)で分析することは慎んできたのですが、訳あって、この記事だけは例外とします。

まずミカサは、ものすごく強い「戦闘美少女」という設定です。

それもセーラームーンやプリキュアみたいな特殊能力による強さではなく、身体能力(もちろん現実離れしたマンガ的なフィジカルですが)において、どの登場人物よりも群を抜いて強いのです(後から登場するリヴァイは除く)。

ミカサの強さの根拠は、ずばり、作品の設定としか説明できません。

つまり「巨人科学の副産物アッカーマン一族」というチート的設定です。

この設定ゆえにかのじょは、特別な労力(少年漫画でよくある「特訓」「修行」)を払う必要もなく、もちろん努力はしているにせよ他の仲間と同程度でしかないのに、それでも異常に強いのです。

そして、もうひとつのミカサのブレない設定は、エレンへの愛です――しかも、ちょっと過剰に重めの。

かのじょの行動原理は、エレンのそばにいること、エレンを守ること、これに尽きます。

しかも、ちょっとしたヤンデレ気味の言動が、ミカサのエレンへの過剰な執着を印象づけるスパイスになっています。

エレンが立体起動装置の試験に合格した直後、アルミンたちの絶妙な表情を引き出した発言とか(16話)。

エレヒスの株価急上昇にミカサが静かに怒りをたぎらせ、そのホラー寄りの表情にヒストリアがビビりぎみのシーンとか(70話)。

要するにミカサは、ものすごく強くて、かつ主人公にちょっと重すぎる愛をそそぎ、主人公を庇護することに力を全振りしてくれる美少女(やや地雷気味)という設定です。

しかも、このようなキャラ設定により、ミカサは作中でどんな役割を果たしているのか?

それはなによりも、主人公エレンの成長を支え、促すことに奉仕する、伴侶かつ保護者としての役割なのです。

いつもミカサはエレンに対して、過保護な親のようにふるまいます。

はねっかえりのエレンは、それをうっとうしく感じることもありました。

しかしそれよりも、かのじょに守られること、かのじょのように強くなれないことに、エレンはコンプレックスをもっていたのです。

しかしシガンシナ区決戦前夜までに、エレンは精神的に成長しました。

ミカサのような圧倒的強者への羨望は、自分を実体以上に大きな存在と思いたいという邪念の表れであったと理解したエレンは、この邪念をふっきって、自分自身にできることをやればよいと確信したのです(72話を参照)。

それだけではありません。

エレンが重要な試練に直面するときはほぼつねに、ミカサがかれを守り、助け、導いているのです。

巨人化の力に目覚め、トロスト区の穴をふさぐ役目を任されたのに、まだ巨人の力を制御できず暴走し、沈黙してしまったエレンを、無垢の巨人たちから守ったときにも(13話)。

正体が判明したアニとの対決のさい、かつての仲間が敵だったとは信じたくないエレンに、戦意を取り戻させたときにも(32話)。

王政編での自信喪失後、シガンシナ区の穴を硬質化によりふさいだのに、自分の成功に半信半疑のエレンに対して「あなたがやった」「自分を信じて」と声をかけたときにも(74話)。

その種のエピソードでもっとも知られているのは、あのライナーたちからのエレン奪還作戦での一幕ですね。

鎧の巨人が投げつけた無垢たちに囲まれ、調査兵団が絶体絶命の危機に陥るなか、負傷のため反撃がかなわず死を覚悟したミカサが「マフラーを巻いてくれて ありがとう...」と、エレンに感謝を告げたシーンのことです(50話)。

この言葉に再奮起したエレンは、偶然、始祖の巨人がもつ「座標」の力を発動し、窮地を脱するきっかけを作ることができました。

「主役より強いけど主役を引き立ててくれる」系ヒロイン

以上の考察において言いたかったのは、次のことです。

うーん、こんなに純真でかわいいミカサちゃんを前にして、こういう言い方は気がはばかられるのですが...。

ミカサはとことん、主人公である男の子にとって都合がよすぎるキャラ設定なのですよ。

古い少年漫画では、ヒロインは主人公に守ってもらうかわりに、かれを愛する役と相場が決まっているもの。

そうやって主役=男を引き立てるのです。

ミカサの場合は、ある意味では正反対。

つまり、主役の男の子を守ってあげる役回りです。

でも、まさにそれゆえにこそ、往時の少年漫画のヒロインよりもさらに都合のいいキャラとして造形されているといえます。

だって、主人公を愛してくれるだけでなく、かれが試練に直面するたびに、かれを守り、支え、試練の克服へと導くことによっても、主役の男を引き立ててくれるのですから。

どんだけ男の自尊心をくすぐってくれちゃうの? って話ですよ。

かりにミカサを「主役より強いけど主役を引き立ててくれる」系ヒロインと名づけることにしましょう。

こういう系統のキャラというと、他には、某・春秋戦国時代のマンガに登場する、女だけの暗殺者一族を抜け出したオニ強い少女が思い浮かびます。

この人も、ぶっちぎりで強いのになぜか主役を引き立ててくれるし(ヤンデレ要素はないですが)。

こういう系のヒロインの元祖は、やっぱりエヴァンゲリオンあたりなんですかね。

筆者はエヴァにはどうもハマれず、ちょっと観た程度なので、なんとも確言できませんが。

それで、つまり何が言いたいかというと、この「主役より強いけど主役を引き立ててくれる」系ヒロインこそ、まさに「設定の奴隷」だということです。

なんだか、主役の男を引き立てるために主役の男を愛している、そういう風に見えちゃうんですよね、ミカサの行動って。

エレンへの過保護さや、ちょっとヤンデレ入ってるところも含めて。

別の言い方をすると、作者にプログラムされたとおりに主役を好きでいてくれるというか。

マーレ編に入る前までは、ミカサはプログラムどおりに動くキャラ感が強い。

もちろん物語のなかでは、エレンを愛するそれなりの理由(かのじょを人さらいから救った衝撃的なエピソード)が描かれているんですけど......。

でも、それだけではどうも納得できないほど、ミカサのエレンに対する愛着の示し方が、なんとも過剰なんですよ。

なんていうんですかね、機械的というか、過度に様式化されているというか、オサレな批評家が使いそうな言葉でいえば記号的というか…...。

「ミカサはこんなにエレンが好きなんです」という描写が、なんか不自然なくらいくどいと筆者は感じてしまうんですよね。

ミカサの他の側面が見えてこない。

作品のニヒリスト的なムード(それを克服しようとするモチーフも含めて)を、かのじょが序盤で象徴していることは確かなのですが......(1.1 を参照)。

個としてのミカサは「主役より強いけど主役を引き立ててくれる」系ヒロインを、プログラムされたとおりに演じているようにしか、どうしても見えない。

ほかの作品なら、それほど気にならないのでしょう。

でも『進撃』は、登場人物の心理描写がとてもていねいな作品です(とくに、幼馴染三人組以外がドラマに本格参加する15話以降がそう)。

だからこそ、初期から終盤直前まで変化のないミカサのキャラが、どうも作り物っぽく感じられるのかもしれません。

かのじょだけ行動原理にも目標にも変化がないので、逆に浮いてしまっているのです。

まあ作者・諌山も、描いているうちにそれに気づいていたのでしょう。

シガンシナ区への出立前夜、アルミンがエレンとの昔の約束「海を見に行こう」を思い出させるシーン(72話)。

眼を輝かせるアルミン、絶望をくぐり抜けて親友に励まされながら希望を見ようとするエレン、そして陰で物思いにふけりながら話を聞いているリヴァイ。

それと対照的なのが、ミカサの「...また二人しか分からない話してる」という一言。

抒情的でロマンティックな、せっかくのいいシーンなのに、かわいそうに、ミカサだけが置いてけぼりです。

そういうわけで、自由をテーマとする本ブログで、筆者が一番扱いにくいと感じるのはミカサなんですよね。

それを説明するために、禁じ手にしていたメタ視点を、今回はあえて持ち込んだのです。

ミカサ奴隷説は作者の自己言及か

どこかで読んだ作者・諌山のインタビューかなにかで、ミカサは作者の「萌え」をもりもりに盛り込んで造形されたキャラだ、みたいな話をしていたのを読んだような記憶があります(うろおぼえ)。

でも、ひょっとしたら作者・諌山は、連載が続くなかで、ミカサのキャラ設定やかのじょ周りの筋書きを、ある程度は(ひょっとしたらかなり)軌道修正しようと試したのかもしれません。

(ここからは話半分に聞いてくださいね。)

そう思う最大の理由は、第1話でエレンの夢に出たミカサの「いってらっしゃいエレン」と、138話のミカサのセリフとの整合性です。

うまくつながったようにも見えるけど、やっぱりあの文脈で「いってらっしゃい」は、ちょっと不自然じゃないですか。

あれはけっきょく、今生の別れをエレンに告げるためのセリフでした。

ミカサが死後の再会を約束する意図を込めていたにしても、天国で会おう的なセリフでないとやっぱり不自然です。

「いってらっしゃい」は「行って、戻ってらっしゃい」という意味なのですから。

この不整合は、破綻とまではいえないまでも、不自然さを残します。

このことは、ミカサ周りの筋書き(したがってエンディング)を変更した結果なのかもしれません。

もしかしたら、当初の構想では「いってらっしゃい」はもっと自然に、文脈に収まるはずだったのかも。

(追記: そういえばアニメ第1話ではミカサの「いってらっしゃい」は削られたんでしたっけ? アニメのプロットは諌山の意向も反映しているようなので、このことも筆者の推測が的確であることを裏づけるように思います。)

もし当初の構想からの変更があったとして、それはどうしてなのか。

もしも作者・諌山が、ミカサの当初のキャラ設定、つまり「主役より強いけど主役を引き立ててくれる」系ヒロインの役回りを修正する必要性を感じたのだとしたら?

もしそうだとすれば、エレンがミカサを奴隷よばわりしたエピソードは、実は作者・諌山による、一種の自己言及なのかもしれません。

エレンが唱えたミカサ奴隷説によれば、ミカサの意識にはアッカーマンの本能によって、エレンが守るべき宿主として刷り込まれた、とのこと(112話)。

これはけっきょく、エレンの作り話だったわけです(130話)。

でもこれ、エレン自身が、そういう仮説でも考えなければミカサの行動の理由が理解できない、と感じていたということですよね。

この仮説を筆者は、ミカサがエレンの奴隷のごとくふるまうのは設定のせいなんですよ、という作者・諌山のメタ・メッセージとして、勝手に解釈しています。

まあそれはそれとして、自分を守り、愛してくれる美少女ミカサちゃんに、エレンの心が奪われているのも確かなのですが(まあ、まだアオハルの男の子だからね......)。

さらには、ミカサ奴隷説をエレンが本人に言い放った直後、怒ったアルミンがエレンに殴りかかろうとしたとき、とっさにミカサは、まさに条件反射でアルミンを取り押さえてしまいました(112話)。

オイオイオイオイ、エレンの仮説は、嘘から出た真かよ!

これもひょっとしたら、ミカサが設定の奴隷であることを示唆する、作者・諌山による手のこんだ自己風刺なのかもしれません。

でも、ここまで論じてきたことが、ミカサをディスるためだとは思わないでください。

忌憚(きたん)のない批判は哲学にとって必要不可欠ですが、しかし批判は、ものごとの真価を発見するためにあるのです。

なにが言いたいかというと、ここまでの話は、いかにしてミカサが自由になれたのかを明らかにするための予備作業でしかありません。

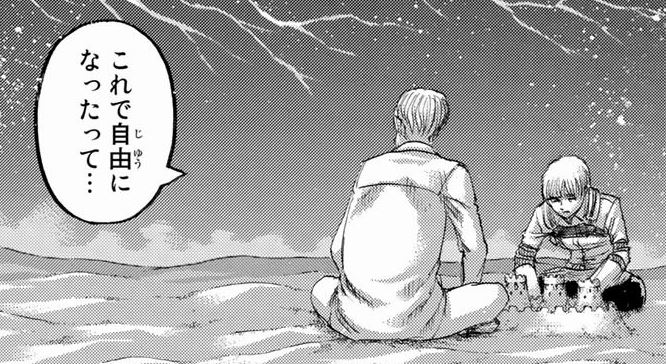

他律的な在り方から、さらには(メタ視点でいえば)プログラムされた萌えキャラから、ミカサはいかにして自由になれたのでしょうか。

unfreiefreiheit-aot.hatenablog.com